Коллаборационизм среди казачества в 1942 -1943 гг.

![]()

Курков Геннадий Михайлович

Казаки в Великой Отечественной войне «За» и «Против»?

Коллаж на основе иллюстраций из книги С. Дробязко «Восточные легионы и казачьи части в Вермахте» │ © SNEG5.com

|

Содержание Коллаборационизм и его причины Положение казачества в России в конце XIX – начале ХХ вв. • Экономика Дона не в пользу казаков В войну вступили почти без кавалерии • Казаки понадобились немцам Надежды антисоветчиков рухнули • Недолгая реабилитация Паннвица Время примиряет, память объединяет Неистребимая русофобия и новые «герои» • Время единения Источники публикации и литература • ANNOTATION & REFERENCES |

Среди казаков, принимавших участие в боях в Великой Отечественной войне, были не только те, которые приняли Советскую власть и активно защищали Родину в боях с немецко-фашистскими захватчиками, но и те, которые с оружием в руках добровольно или под страхом смерти воевали на стороне врага. В работе автор раскрывает данную тему, что позволяет прикоснуться к вопросам, на которые у некоторых наших граждан прямого ответа нет.

Курков Геннадий Михайлович, кандидат исторических наук, доцент, почётный работник высшего профессионального образования, военный лётчик 1 класса, автор книг: «Казаки Юга России в период Великой Отечественной…», «Верные долгу: казаки юга России в Великой Отечественной войне 1941-1945» и других научных трудов, список которых размещен в конце статьи.

◘ ◘ ◘ ◘ ◘

22 июня 1941 г. немецко-фашистские войска без объявления войны вторглись на территорию СССР. В ходе Великой Отечественной войны ярко проявились не только такие высокие качества советских людей, как героизм и способность идти на самопожертвование, но и низменные: коллаборационизм, трусость и сознательное предательство интересов Родины. Такое понятие как «коллаборационизм» [7, с. 620] и причины его проявление в годы войны активно обсуждаются учёными и в настоящее время. Эта тема является актуальной в связи с событиями, происшедшими в годы Великой Отечественной войны, в конце 80-х – 90-х годах ХХ – начале XXI века в России, на Украине и других странах после развала СССР.

Коллаборационизм и его причины

Коллаборационизму, как явлению в человеческом обществе, дают различные определения, которые, по сути, сводятся к следующему: коллаборационизм – это сознательное, добровольное сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству.

Общими причинами этого явления являются:

- попадание в плен, боязнь истязаний и смерти, а также ожидание возможных репрессий из-за попадания в плен после возвращения на Родину;

- попытка, используя военную мощь врагов СССР, вернуть утраченные после революции власть и богатства;

- личный политический выбор и желание выжить в условиях войны.

Специфическими причинами, присущими только казачеству, являлись:

- обида человека на советскую власть за действия её представителей в период Гражданской войны, репрессий в январе – марте 1919 г. или при проведении коллективизации и раскулачивания его семьи. До настоящего времени казаки вспоминают постановление Оргбюро ЦК от 24 января 1919 г. о поголовной ликвидации казачества. Оно было признано РКП (б) ошибочным и отменено через три месяца;

- желание и попытка, взаимодействуя с врагами в годы Великой Отечественной войны, воплотить в жизнь давнюю мечту о построении великой и «незалежной» Казакии на территории Украины, Дона и Кубани.

Во время Гражданской войны представители и белых, и красных были патриотами и по-своему любили свою Родину, отстаивая в кровавой бойне, прежде всего, свои интересы. Политические идеи большевиков, их поступки и решения, несмотря на серьёзные перегибы и жестокие действия, поддержало большинство населения страны. В России была установлена Советская власть.

Для понимания причин коллаборационизма среди казаков в годы Великой Отечественной войны следует коротко остановиться на положении казачества в России в конце XIX – начале ХХ вв.

Положение казачества в России в конце XIX – начале ХХ вв.

Казачество в Российской империи не было однородным. В 1917 г. в Российской империи числилось 13 казачьих войсковых формирований, которые объединяли 4,5 млн. человек. Казачество было привержено общественным формам собственности на землю. Только 5,2 % из общего наличия казачьих земель находилось в частной собственности, остальное – в общественном владении. Это был вариант коллективного рыночного хозяйства.

Казачество в Российской империи не было однородным. В 1917 г. в Российской империи числилось 13 казачьих войсковых формирований, которые объединяли 4,5 млн. человек. Казачество было привержено общественным формам собственности на землю. Только 5,2 % из общего наличия казачьих земель находилось в частной собственности, остальное – в общественном владении. Это был вариант коллективного рыночного хозяйства.

Экономика Дона не в пользу казаков

Анализ экономического развития Донской области указывал на ухудшение благосостояния большого количества донских казаков ещё накануне Первой мировой войны. Казаки проживали в этих местах в основном в 122 станицах и многочисленных хуторах.

К каждой станице была приписана земля – юрт, которая считалась собственностью всего казачьего войска. Из него каждый взрослый казак мужского пола получал в пользование свой надел – пай. Если в 1835 г. размер отдельного казачьего пая был установлен в 30 десятин, то в 1915 г. размер пая сократился во многих станицах в два, а в некоторых – в три раза.

В конце ХIХ в. специальная комиссия генерал-лейтенанта Маслоковца отмечала, что только 21% казачьего населения находится в таких благоприятных экономических условиях, что сможет выполнить тяготы воинской повинности.

Для 45% казачьего населения этот момент будет сопряжён со значительными потрясениями казачьего быта, а 34% — способно выполнить воинские повинности только за счёт общественных средств станиц.

Далее в отчёте комиссии делался вывод о том, что

«…Такое видимое несоответствие тягостей воинской повинности со средствами донского казачьего населения неминуемо привело бы …к экономическому кризису, исход из которого мог быть только один – обращение донских казаков в разряд общего в Империи сельского податного населения с подчинением их в отношении воинской повинности общим в государстве условиям и правилам» [32, с. 2 – 47].

Таким образом, можно сделать вывод, что политика правительства Российской империи в отношении других казачьих областей была такой же.

Политика царской власти перед первой мировой войной

Государственная политика царской власти, проводимая перед Первой мировой войной, вела к превращению казаков в обычных небогатых крестьян. Только на первый взгляд казачество накануне революции составляло некий единый организм. В недрах казачества происходила дифференциация по многим направлениям. Накануне Первой мировой войны на Дону имелось немало казачьих семей, в основном полковников и генералов, которые могли поспорить своим богатством с самыми богатыми и знатными помещичьими фамилиями царской России.

Полковник Орлов-Денисов имел на Дону 29 тыс. десятин земли, генералы Митрофанов, Кутейников, Кулыгачев и полковник Чернозубов имели почти по 15 тыс. десятин земли, семья графов Платовых – 7200 десятин. Коннозаводчик казак Корольков арендовал у Войска Донского около 100 тыс. десятин земли. Итого, в руках 143 семей донской казачьей знати находилось 750 тыс. десятин земли [4, с. 17, 23].

После революции лучше не стало

Автор отдаёт себе отчёт в сложности понятия «казачество» [6, c. 452] в контексте истории Отечества после Октябрьской революции 1917 г. Под советским казачеством понимается та часть советского общества, в которую вошли казаки, имевшие этот статус до 1917 г., а также их потомки, принявшие Советскую власть и вместе с тем стремившиеся придерживаться трудовых и ратных традиций и обычаев своих предков.

В состав советского казачества входило и население мест традиционного проживания дореволюционного казачества, не принадлежавшее по статусу до 1917 г. к казачьему сословию, то есть иногородние. В каждом округе, в каждой станице казачьи хозяйства разделялись на богатые, середняцкие и бедняцкие.

Согласно переписи 1917 г., на Дону в территориальных границах 1922 г. (в 1922 г. часть донских округов отошла к Царицынской губернии) 25,4% казаков не имели сельскохозяйственного инвентаря, 18,6% – без рабочего скота, 19,6% – без коров, 10,8% – без всякого скота, 18,1% без посевов.

Ещё хуже положение было у крестьян в волостях. Самыми неимущими были иногородние. Сельскохозяйственный инвентарь не имели 61,3% иногороднего населения. У половины из них не было рабочего скота, коров, посевов. 38,1% не имели вообще никакого скота. [10, с. 145, 146].

Таким образом, можно представить себе, как неправы были представители Советской власти, которые проводили в 1919 г. политику тотального террора против всего казачества, не видя его дифференциации.

В феврале 1917 г. казачество России не поддержало старую власть. Большинство заняло выжидательную позицию. В ходе Октябрьской революции большевики, видя в казачестве значительную организованную военную силу, пытались её нейтрализовать, а затем сделать союзником.

4 ноября 1917 г. был сформирован Казачий комитет при ВЦИК, преобразованный в Казачий отдел 4 сентября 1918 г. Были продекларированы меры, которые так ждали казаки: они были освобождены от военной повинности с сохранением за рядовыми казаками их земельных паёв. Это успокоило большую массу казаков.

Зная о серьёзных противоречиях новой власти и казаков, представителям новой власти необходимо было искать такие методы работы, которые оказали бы положительное влияние на исключение этих противоречий. Когда новая власть в своей работе сделала опору не только на беднейшие слои населения, но и на середняков, обстановка в станицах стала улучшаться. Но жёсткие действия Советской власти по социализации земли [21, с. 1258] встречали противодействие основной массы казаков. Необходимы были меры по вовлечению казачества в социалистическое строительство.

Казаки нужны новой армии

Молодое советское государство думало о строительстве новой армии для защиты от внешних врагов. На регулярную армию средств не хватало. Поэтому было принято решение о формировании территориальных кавалерийских частей. Они были созданы на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1923 г. Переменный состав (переменники), приписанный к территориальным частям, проходил службу без отрыва от производства в течение 5 лет, привлекаясь на ежегодные сборы на 1,5 – 2 месяца.

Переменники должны были являться на сборы с боевыми конями, что могли делать, прежде всего, казаки. В СКВО на штаты таких частей перешли 9-я, 22-я, 74-я и 13-я стрелковые дивизии и 3-я Отдельная кавалерийская бригада, которая через 2 года развернулась в 11-ю территориальную кавдивизию, в которой казаки составили 52%, в том числе бывшие белогвардейцы (рядового состава) – 18%. Комплектовалась она за счёт мужского населения Кубанского, Терского и Армавирского округов.[8, c. 51].

На апрельском (1925 г.) Пленуме ЦК РКП (б) вместе с основным вопросом «О совещании в ЦК РКП (б) по работе в деревне» был рассмотрен и вопрос «О положении казачества». Остро стоял вопрос развития коневодства и развития мобильной составляющей РККА, коим в те годы являлась кавалерия. Наиболее выгодным для этого являлись бывшие казачьи регионы страны. Основной упор был сделан на работу среди казачества Дона и Кубани. Поэтому состоялся VI Пленум Северо-Кавказского Крайкома РКП (б) по вопросу «Очередные задачи военной работы на Северном Кавказе».

Территориальные кавалерийские формирования в казачьих районах признали одним из важнейших орудий упрочения влияния советских элементов жизни в станицах. В июне 1925 г. состоялось Краевое совещание по проблемам казачества. В резолюции совещания рекомендовалось содействовать кавалерийским состязаниям в станицах, усилить партийную работу в территориальных частях. Был поднят вопрос и об увеличении набора казачьей молодежи в военные школы и вузы.[20, с. 171].

Наряду с ношением, установленной в РККА, военной формы одежды в теркавчастях было разрешено ношение казачьей формы с отличительными знаками Красной армии для целых подразделений (эскадрон, батарея и т.д.) В табель конского снаряжения вводилось и казацкое седло. Такое седло разрешалось приобретать беспрепятственно не только казакам–переменникам, но и всему населению.[9, с. 422, 423].

Перегибы в действиях органов советской власти вызывали открытое сопротивление большой массы казаков, но имеющаяся на тот момент практика создания теркавформирований на Кубани и Тереке показывала заинтересованность казачества в территориальных формированиях и в целом политическую благонадёжность казаков.

Поэтому на руководство СКВО была возложена задача усиления политического воспитания казаков, тщательный отбор младшего комсостава в кавалерийские части и улучшение социального состава переменников–казаков в сторону увеличения бедняцко-середняцкой прослойки.

Советская власть, преследуя ту же принципиальную цель расказачивания, что и царская Россия, вынуждена была наряду с насильственными мерами использовать политические и экономические. Она постепенно уравняла казаков в правах с иногородними крестьянами и горцами, которых также привлекали для подготовки в территориальных кавалерийских формированиях.

Политика кнута и пряника

Кардинальный поворот в политике Советской власти, приведший в середине 30-х годов к амнистии, восстановлению гражданских прав казаков в полном объёме, привлечению их к военной службе происходил в упорной борьбе между сторонниками нэповской демократической линии в казачьем вопросе и ненавистниками казачества.

Как установлено исследованиями последних лет, основное сопротивление оказывали не кулаки, а среднее крестьянство, в составе которого было большое количество казаков.[5, c. 46 – 61; 33, 124 – 135]. С теми, кто выступал против государственной политики, поступали жестоко. Так, в 1930 г. по делам, которые расследовало ОГПУ, было приговорено к расстрелу 20 201 чел.[29, с. 20 – 31]. Только через несколько лет репрессивные меры, принимаемые против людей недовольных властью, заменили экономическими, реально улучшающими жизнь в станице и деревне.

Серьёзной проверкой готовности казачьих кавалерийских формирований выполнить любой приказ командования явилось участие некоторых территориальных частей в операциях по выселению лиц, сопротивляющихся действиям власти в районах Дона, Кубани, Терека и Ставрополья.

Так, в станице Резванской во время вооружённого выступления по решению станичного Совета был поднят по тревоге 69-й кавалерийский полк 11-й Северо-Кавказской теркавдивизии, который подавил взрыв протеста. В 12-й территориальной дивизии 72 переменника 98-го кавполка приняли участие в наведении порядка при отправке арестованных из Белой Глины. В основном же переменники несли охрану семенных фондов и общественного имущества колхозов.[31, с. 36 -57].

Политика «кнута и пряника», усиленная агитационно-пропагандистская работа среди переменников по вовлечению их в колхозы давала нужные результаты. Так на сборах 1930 г. свыше половины переменного состава кавчастей СКВО являлись колхозниками. Именно кавалерийских частей! Почему?

Первая причина заключалась в том, что стрелковые части комплектовались в районах Кубани и Дона, в которых сильны были антиколхозные настроения. А кавалерийские части комплектовались в Ставропольском, Сальском, Майкопском, Армавирском и других районах Северного Кавказа, где сила вооружённого сопротивления была слабее. Там борьба против Советской власти в период коллективизации была менее острой.

Первая причина заключалась в том, что стрелковые части комплектовались в районах Кубани и Дона, в которых сильны были антиколхозные настроения. А кавалерийские части комплектовались в Ставропольском, Сальском, Майкопском, Армавирском и других районах Северного Кавказа, где сила вооружённого сопротивления была слабее. Там борьба против Советской власти в период коллективизации была менее острой.

Вторая причина заключалась в том, что командный состав в кавалерийских территориальных частях имел больше возможностей влиять на морально-политическое состояние переменного состава в силу расположения в местах дислокации эскадронами, а стрелковые – батальонами и более.[7, с. 127, 1400]. Целенаправленная работа давала плоды. В период сборов 10-й территориальной кавдивизии в 1930 г. в колхозы вступило 290 чел.[31, c. 560].

В результате проведённой реорганизации стратегическая конница РККА в 1932 г. имела 20 кавдивизий (16 кадровых, 3 территориальных и одну колхозную дивизию на Дальнем Востоке). Общая численность конницы составляла 100 тыс. человек.[31, с. 197]. Уже с 1933 г. за счёт призывников – казаков начали пополняться кадровые кавалерийские дивизии Белорусского военного округа.

Таким образом, уход от репрессивных мер к демократизации отношений в СССР, привели к активному участию казаков в вопросах хозяйственного и военного строительства страны, формированию с 21 апреля 1936 г. кадровых казачьих кавалерийских частей и соединений Красной армии. В 1938 г. в составе РККА были 32 полнокровные кавалерийские дивизии.

В войну вступили почти без кавалерии

Дальнейшее направление на активное формирование механизированных и танковых частей и соединений привело к резкому сокращению кавалерии. 22 июня 1941 г. в Красной армии осталось всего 13 кавдивизий (из которых – одна казачья) и большое количество несформированных и не боеготовых механизированных и танковых частей, соединений и корпусов.

Начальный период войны – череда тяжёлых поражений Красной армии. Количество подвижных соединений резко сократилось. 4 июля 1941 г. ГКО СССР вынужден был принять ряд постановлений о формировании 100 кавалерийских соединений лёгкого типа численностью 3000 чел. в составе трёх полков каждая.

Такая задача могла быть решена только в районах компактного проживания казачьего населения. Уже в июле – августе 1941 г. из СКВО на фронт были отправлены 17 кавдивизий, сформированных из казаков призывного возраста (1905 – 1918 гг.), что составило 67% от общего числа по стране. Всего же в годы войны в СССР была сформирована 91 кавдивизия, из них 79 – в 1941 г. Из уральских казаков сформировали 9 кавдивизий, сибирских – 4, забайкальских и дальневосточных – по 2.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками эти дивизии покрыли себя неувядаемой славой. Наименования «казачья» или «казачий» присваивали не всем, несмотря на ходатайства командования. Так, командование 6-го гвардейского кавалерийского корпуса выходило с ходатайством о присвоении наименования «8-я Дальневосточная Уссурийская казачья кавалерийская дивизия», а самому корпусу «6-й гвардейский Оренбургско – Уральский казачий кавалерийский корпус».[36, с. 220, 221].

Командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майор В.В. Крюков 6 июня 1943 г. в письме командующему кавалерией РККА просил вступить в ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР о присвоении корпусу официального названия «2-й гвардейский казачий кавалерийский корпус имени Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина», а дивизии корпуса именовать: «3-я гвардейская Армавирская казачья кавалерийская дивизия имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого» и «4-я гвардейская Ставропольская казачья кавалерийская дивизия имени К. Е. Ворошилова».[36, с. 90 – 94].

Но эти ходатайства удовлетворены не были.

Советская руководящая элита конца 80-х годов ХХ в. дискредитировала себя в глазах большинства населения страны. Подвергая критике действия руководителей советского государства, попутно началась ревизия итогов Второй мировой войны. Верность действий Красной армии стали подвергать сомнению. Однако история не знает сослагательного наклонения.

Фактом является то, что именно сторонники советской власти победили во время Гражданской войны, а во время Великой Отечественной войны верх одержали народы Советского Союза при поддержке государств антигитлеровской коалиции. Но именно Красная армия разгромила большую часть гитлеровских войск и освободила от «коричневой чумы» половину стран Западной Европы.

Казаки понадобились немцам

Исследователи в 90-е годы ХХ в. чаще стали обращать внимание на историю казаков, воевавших на стороне немецко-фашистских захватчиков. [14, 15, 19, 26, 27, 30]. Исследуя мемуары непосредственных участников событий того времени, выступавших выразителями настроения казачества в эмиграции, трудно понять реальные причины привлечения казачества в ряды германских войск. Автору близка позиция историка П. Н. Крикунова, который считает эти воспоминания, мягко говоря, далёкими от истины.

Например, бывший казачий штабной офицер П.Н. Донсков утверждал:

«Немецкий генералитет и офицеры вермахта понимали всю важность воссоздания казачества как исторического фактора, положившего начало борьбе всего мира с коммунизмом».[13, с. 482].

Однако анализ «Военного дневника» Ф. Гальдера и работ других авторов позволяет однозначно утверждать, что германское военное руководство беспокоили, прежде всего, тяжёлые потери среди личного состава и возможность их восполнения. Своих ресурсов для длительной войны у Германии явно не хватало.

Как и в Первую мировую войну, руководители Германии надеялись на быструю победу в войне против Советского Союза, чтобы потом поставить на колени Великобританию. Эта цель для Гитлера являлась главной. Согласно варианту «Барбаросса» немцы планировали закончить войну с СССР в течение 5 месяцев. Однако быстрой войны не получилось.

Нужны были дополнительные людские ресурсы для восполнения тяжёлых потерь на Восточном фронте. Необходимо было менять позиции немецкого руководства по некоторым основополагающим вопросам политики в отношении славянских народов. Ранее Гитлер утверждал:

«Только немец может владеть оружием, а не славянин, не чех, не казак, не украинец!».

Руководители рейха считали нежелательным привлечение русских эмигрантов к участию в войне против СССР. Поэтому только 15 апреля 1942 г. Гитлер разрешил использовать в борьбе против партизан и на фронте в качестве «равноправных союзников» казаков и кавказцев.[27, с. 37]. Следует отметить, что до этого времени представители славянских и даже балтийских народов могли использоваться представителями немецкого командования лишь в составе антипартизанских, охранных, транспортных и хозяйственных частей вермахта.[20, с. 24].

Несостоявшаяся Казакия

Хорошее отношение к казакам чаще всего было отражением благодарности оккупантов за то, что добровольные казачьи помощники оказывали немцам неоценимую помощь во время летнего наступления 1942 г.: кто вброд переведёт, кто партизанский склад оружия покажет, а кто и хлеб-соль поднесёт. Коллаборационисты мечтали о создании с помощью немцев «Великой Казакии».

Некоторое время их мечты поддерживало министерство по делам оккупированных восточных территорий (ведомство А. Розенберга) и какое-то время даже планировало выделить земли между Доном и Волгой в качестве особого полуавтономного района вроде своеобразного моста между Украиной и Кавказом, который бы снизил роль и территорию Московии.[2, с. 298].

Постоянные контакты лидеров казачьей эмиграции Краснова П. Н.[21, с. 171, 172], Науменко В. Г.[21, c. 218], Шкуро А. Г.[21, с. 374], Глазкова В. Г. [20, с. 51] и других с представителями влиятельных германских кругов играли также не последнюю роль в формировании этих взглядов.

Однако в полной мере и им не доверяли. Фашисты называли казаков то «равноправными союзниками», то относили их к разряду «славянских недочеловеков». Основным же принципом построения восточной политики являлось размежевание населения СССР по национальному принципу. Оказалось, что для германских властей…

«а) казачьего народа нет и быть не может;

б) казачьего вопроса нет, и поставлен к разрешению он не будет;

в) казаками совершенно не интересуются и принципиально не хотят интересоваться те, от кого зависит будущая судьба Востока;

г) отношение к казакам скверное, т. е. совершенно такое же, как к остальной части русской эмиграции».[11, с. 51].

Казачьи сотни из военнопленных

Большие потери в боях с РККА всё же заставили командование Германии обратить внимание на казаков, как на «убеждённых борцов против большевизма» и приступить к формированию частей из военнопленных. Армейские руководители, понимая сложность восполнения потерь за счёт собственных ресурсов, выступали за создание специальных боевых частей из казаков. Ещё осенью 1941 г. казачьи сотни и эскадроны начали создаваться для охраны тыла действующей армии и борьбы с партизанами.

Первым командиром казачьей части (102-го, а затем 600-го дивизиона), сформированной в Могилёве из 1800 военнопленных, стал донской казак и бывший майор Красной армии И. Н.Кононов, добровольно перешедший к немцам в конце августа 1941 г.

Немецкое командование в Сербии в 1941 г. также разрешило создать из эмигрантов и их детей Русский охранный корпус для действий против югославских партизан. Он включал 1-й казачий полк под командованием генерал-майора В. Э. Зборовского – уроженца кубанской станицы Ладожской (1075 офицеров и казаков).[3, c.28]. А генерал-лейтенант В. Г. Науменко, предложил обязательную мобилизацию казаков-эмигрантов. [28, с. 267].

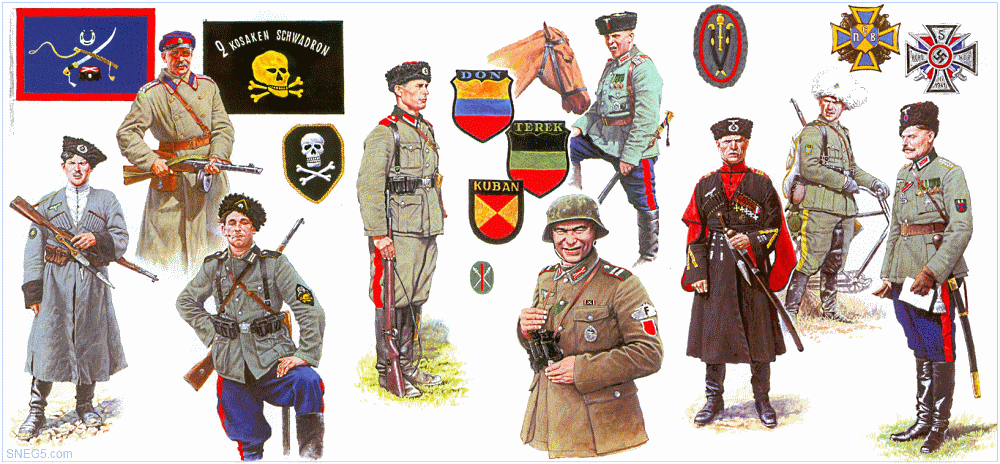

Немецко-фашистское командование в конце 1942 г. начало формировать свои конно-механизированные группы (КМГ). 21 апреля 1943 г., согласно приказу начальника штаба сухопутных войск генерала Цейтцлера, в польском городе Млава под руководством Г. фон Паннвица [21, с. 16 – 18, 57 – 70] началось формирование 1-й казачьей дивизии.

Все командиры полков, кроме И. Н. Кононова, являлись немцами. Всего в дивизии насчитывалось 18500 человек, в том числе 4049 немцев.[28, с. 270]. Немецкое командование подстраховывало свои действия от перебежчиков, включив в состав казачьих формирований 25% немцев. Семь казачьих полков дивизии были включены в состав 2-й танковой армии.[16, с. 404].

В связи с серьёзными потерями на Восточном фронте активизировался процесс формирования казачьих кавчастей и соединений вермахта. Центром их формирования на Украине с лета 1942 г. определили лагеря в Виннице, Славуте и Шепетовке, куда стали направлять всех советских военнопленных, признавших себя казаками. Кубанские полки действовали сначала на Украине, а затем в Белоруссии. Они охраняли железные дороги и другие военные объекты от нападения партизан.[28, с. 267].

Активное участие в боях за Кавказ принимал казачий полк, сформированный в составе 1-й танковой армии вермахта, носивший имя своего командира подполковника И. фон Юнгшульца. По соседству в ногайских степях воевал 82-й казачий эскадрон есаула М. Загороднего, включавший 340 человек, в основном выходцев с Кубани.[28, с. 268].

В процессе боевых действий в октябре – ноябре 1942 г. в районе населённых пунктов Ачикулак и Будённовск Ставропольского края полк «Юнгшульц» впервые столкнулся с казаками 9-й и 10-й гвардейских Кубанских добровольческих кавдивизий 4-го гвардейского кавкорпуса генерал-лейтенанта Н. Я. Кириченко.

После 19 ноября 1942 г. одновременно с наступлением Сталинградского фронта началось наступление и Северной группы войск Закавказского фронта, в составе которой вели боевые действия сразу два гвардейских казачьих кавкорпуса РККА: 4-й Кубанский и 5-й Донской, основу которых составили кубанские и донские гвардейские казачьи кавалерийские дивизии 4-го Гвардейского казачьего кавалерийского корпуса. Под ударами Красной Армии в январе 1943 г. группа армий «А» оставила «казачьи территории».

Коллаборационистов отправили в Европу

10 октября 1943 г. вышел приказ Гитлера о переброске некоторых коллаборационистских частей во Францию, Италию и на Балканы. Приказ о передислокации в Европу был очень непопулярен среди казаков. Стараясь смягчить недовольство, казакам разрешили ношение казачьей униформы, молодых казаков отправили в кавалерийскую школу в Германии.

Общее руководство казачьими частями в вермахте осуществлял отдел добровольческих формирований при главном командовании сухопутных войск Германии. К этому времени всё чаще стали фиксироваться переходы военнослужащих коллаборационистских формирований на сторону РККА. Поэтому менялись планы их использования.

1-ю казачью дивизию немецкое командование первоначально предполагало отправить на Восточный фронт, но обстановка заставила перебросить её в сентябре 1943 г. в Югославию. В междуречье Дуная и Тисы эта дивизия вела боевые действия против партизан.

В августе 1944 г. все иностранные национальные формирования перешли в ведение СС. Г. Гиммлер, отвечавший за создание негерманских соединений, принял решение о развёртывании 1-й казачьей дивизии в корпус.

Когда в декабре 1944 г. войска 3-го Украинского фронта РККА вошли в долину реки Драва, германское командование выдвинуло им навстречу 1-ю казачью дивизию. Чтобы избежать окружения, советские войска отошли, потеряв 205 человек убитыми. 145 красноармейцев попали в плен.

Группенфюрер СС генерал-лейтенант Г. фон Паннвиц на смотре частей XV казачьего кавалерийского корпуса СС в Лиенце

Позже коллаборационистов контратаковали, но они всё же смогли прорваться в Австрию. Согласно приказу от 25 февраля 1945 г. 1-я казачья кавдивизия была развёрнута в 15-й казачий кавалерийский корпус войск СС под командованием Г. фон Паннвица. Общая численность корпуса достигла 25 тыс. солдат и офицеров, в том числе 3-5 тыс. немцев.

Одно из наиболее известных крупных поселений казаков в Италии получило название «Казачий стан», занимавший по площади 70 км по фронту и 40 км в глубину. «Казачий стан» походного атамана Доманова кроме населения станиц включал в себя корпус, в состав которого вошли две дивизии, конный полк, конвойный дивизион, части поддержки, офицерский резерв и юнкерское училище, т.е. более 31 тыс. человек (в том числе – 1575 офицеров, 592 чиновника, 16485 унтер-офицеров и рядовых, 6304 нестроевых, считая и детей).[3, с. 29].

С первого же дня пребывания казаки, превратившиеся по воле немецкого командования в оккупантов, стали получать улучшенный продовольственный паёк и ежемесячное жалованье в итальянской валюте.

В 1945 г. корпус Г. фон Паннвица вёл бои против болгарских и югославских войск. В мае 1945 г. он прорвался с Балкан в Австрию, где в долине реки Дравы 12 мая 1945 г. сдался англичанам. Англичане поступили в соответствии с Ялтинскими договорённостями, так как много их соотечественников погибло в борьбе с гитлеровскими войсками и их союзниками.

Депортацию казаков из долины Дравы осуществляли три английские дивизии и две бригады. Штыками и прикладами англичане отделяли людей и заталкивали их в грузовики. Несколько человек были убиты при попытке к бегству, погибли в давке, утонули или покончили с собой. Подобным же образом происходила и выдача казаков 15-го кавкорпуса СС в районе города Клагенфурт.[28, с. 275].

Надежды антисоветчиков рухнули

Советские гвардейские казачьи корпуса победоносно завершили тяжелейшую войну: Кубанский — в Чехословакии, а Донской — в Австрии.

Но были и казаки, которые воевали на стороне оккупантов. С ними кубанские казаки впервые в боях столкнулись на земле Ставрополья.

Надежды антисоветски настроенных казаков на райскую жизнь без Советов и построение «Великой Казакии» оказались мифом. Великая Отечественная война стала для казачества, особенно для казаков Кубани и Дона, трагическим испытанием. Независимо от мотивов, которыми казаки-коллаборационисты при этом руководствовались, судьбы их сложились трагически.

Многим из них после расследований, проведённых советскими судебными органами, пришлось навсегда распрощаться с жизнью или родными местами. В вопросе об отношении в нашей стране к коллаборационистам была поставлена жирная точка. Для России они являлись предателями, независимо от причин, толкнувших их на преступление.

Командир корпуса вместе с большинством казаков был выдан советскому командованию. На процессе в Москве Военной коллегией Верховного суда СССР Гельмут фон Паннвиц вместе с генералами П. Н. Красновым, А. Г. Шкуро и другими пособниками фашистов в январе 1947 г. был приговорён к смертной казни и повешен.[16, с. 404,405].

Недолгая реабилитация Паннвица

Но в 1996 г. Гельмут фон Паннвиц по политическим соображениям тогдашнего российского руководства был реабилитирован Главной военной прокуратурой по представлению полковника юстиции Крука, который сделал такой вывод:

«…Установлено, что генерал-лейтенант фон Паннвиц в период Великой Отечественной войны являлся гражданином Германии, военнослужащим немецкой армии и выполнял свои воинские обязанности».

Следствием такого «умозаключения» и стала реабилитация фашистского генерала. По всей видимости, это был продуманный ход политической элиты, правившей во времена президентства Б.Н. Ельцина, который всячески подчёркивал своё сердечное отношение к канцлеру ФРГ Г. Колю.

Однако в Кремле поменялись руководители. Поэтому поменялось и отношение к вопросу реабилитации тех, кто воевал на стороне врагов Отечества. Реабилитация Паннвица в период разгула «демократии» при Ельцине Б. Н. в 1996 г. была отменена Генеральной прокуратурой при Путине В. В. в 2002 г.

В интервью, данном корреспонденту газеты «Труд» в сентябре 2005 г. начальником управления реабилитации жертв политических репрессий Главной военной прокуратуры генерал-майором юстиции Валерием Кондратовым, говорилось:

«Мы ещё в 2002 г. пересмотрели дело фон Паннвица. Заключение от 22 апреля 1996 г. о реабилитации Паннвица отменено – как необоснованное. Вынесено заключение о том, что Паннвиц за совершённые преступные деяния осуждён обоснованно, и реабилитации он не подлежит»[34].

Несмотря на точку, поставленную Главной военной прокуратурой России в вопросе о реабилитации Г. фон Паннвица, этот вопрос продолжал муссироваться в средствах массовой информации. [24, с. 28, 29].

Странный памятник в центре Москвы

В 90-х гг. ХХ в. в самом центре Москвы в ограде храма Всех Святых, расположенного рядом с метро «Сокол», по инициативе некоего Якова Бремзеса был установлен памятник, где выгравированы фамилии вышеперечисленных генералов и казачьих атаманов, которые в годы Великой Отечественной войны пошли в услужение к Гитлеру.[34].

Прошу обратить внимание на название храма – «Всех Святых». Размещение за оградой храма данного памятника соответствует признанию пособников фашизма святыми личностями. Очевидно, что эти люди не были святыми. Вышеперечисленные личности признаны преступниками государственными судами различных высших инстанций, в том числе и международными судами.

Время примиряет, память объединяет

Героизм и подвиги советских казаков оценены высокими правительственными наградами, прославляются в песнях, они не были забыты. Почётом и уважением окружили казаков, вернувшихся победителями с фронтов Великой Отечественной войны.

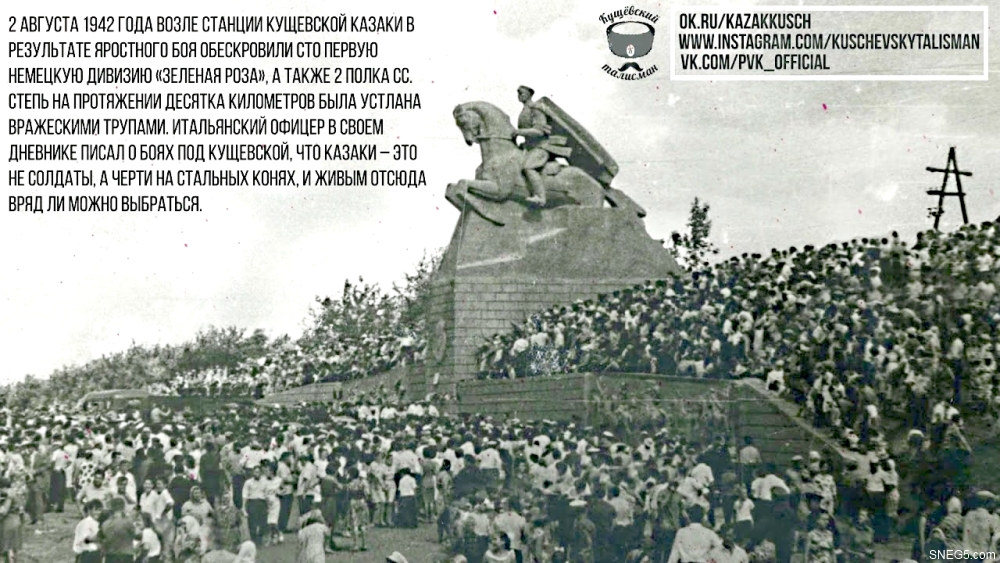

В 1951 г. в знаменитых Персиановских казачьих лагерях под Новочеркасском торжественно отметили 10-летие формирования донских добровольческих частей. Проведению первого Всесоюзного слёта ветеранов-кубанцев предшествовала массовая конная эстафета, старт которой был дан 29 мая 1967 г. в Ейске.

Далее эстафету принимали конники в городах: Темрюке, Анапе, Абинске; станицах: Староминской, Кущёвской, Ленинградской, Павловской. За 20 дней конным маршем было пройдено более 2000 км, в нём приняли участие до 2000 чел., в том числе командир корпуса Н. Я. Кириченко и ветераны-казаки. Эстафета завершилась всенародным праздником в г. Майкопе.[1, с. 319].

Ко времени проведения первого слёта ветеранов у станицы Кущёвской был возведён монументальный памятник бойцам 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, честь открытия которого доверили самым уважаемым ветеранам – И. А. Плиеву и К. И. Недорубову.

В слёте приняли участие более 600 ветеранов из близлежащих краёв и областей, а также из Москвы, Киева, Ленинграда, Еревана, Ташкента, Симферополя и др. городов Советского Союза. Подвиги и героизм казаков в годы войны не забывали никогда. В 1969 г. возобновил работу Кубанский казачий хор.[1, с. 319].

И в настоящее время подвиги советского народа и казаков в годы Великой Отечественной войны не преданы забвению. Поняв, что история нынешней России и СССР неразрывны, наши казаки начали менять и отношение к оценке событий в годы войны.

Возобновили традицию советского времени собираться казакам Кубани и Дона возле памятника героям-казакам 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, установленного в 1967 г. на трассе «Дон» возле станицы Кущёвской.

С 2007 г. традиционно ежегодно 2 августа торжественно отмечается годовщина знаменитой казачьей атаки в конном строю под Кущёвской. В составе 17-го кавкорпуса в боях на рубеже Кущёвская – Шкуринская – Канеловская принимали участие казаки двух кубанских и двух донских кавдивизий, основы которых составляли казаки – добровольцы непризывного возраста 17 – 67 лет. На месте боя и возле памятника казакам-гвардейцам встречаются казаки, а также многочисленные гости.

Неистребимая русофобия и новые «герои»

Для многих стран Европы коллаборационизм выразился в участии во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии, а завершился их полным разгромом и появлением на карте стран социалистического лагеря.

В годы войны на стороне нацистов воевали около 2 миллионов человек из числа граждан других стран и народов. Из них было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных полков, легионов и батальонов.

В самом Берлине сопротивление оказывали эсэсовские части граждан 15 государств. Один из французских участников тех боёв против советских войск писал позднее: «Здесь на последнюю встречу собралась вся Европа».

В ходе Берлинской операции Красная армия потеряла 78200 человек убитыми, 274 000 бойцов получили ранения. 9 мая в Берлине был окончательно разгромлен не только немецкий, но и доморощенный европейский нацизм во всех его формах и со всеми знамёнами его государств…[12, с. 1].

Под общий хор стран Евросоюза и США на Украине назвали героями бандеровцев, потакают националистам, почитают гитлеровских пособников, разрушают памятники погибшим советским воинам – освободителям и военачальникам Великой Отечественной войны.

Русофобские высказывания и крушение памятников в Европе, Великобритании и США – модные. Попытки внедрить в России их новомодные «демократические западные ценности» пока встречают иногда сопротивление, что русофобов очень беспокоит и усиливает попытки внедрения.

Но настойчивость, умноженная на щедрую долларовую подпитку, и пропаганда через средства массовой информации «западных ценностей» привели к тому, что мы до сих пор не разберёмся с содержанием учебников по истории, наиболее эффективной системой обучения и экономикой.

|

Читать или скачать эту статью в формате PDF, 24 стр. |

Уже пытаются спланировать в некоторых крупных городах России гей-парады, «голубые» постепенно становятся нормой, в общественных местах появляются полуголые люди, наши «звёзды» «просвечиваются» невооружённым взглядом насквозь, большие семьи вызывают у некоторых наших соотечественников удивление и даже раздражение и т.д.

Время единения

Разрушение единства нашего общества изнутри, обесценивание понятий «Родина», «отечество», «патриотизм», «доблесть» и «отвага», «героизм» и «способность к самопожертвованию ради общего блага» – главная цель активной работы против России и её населения, особенно против молодёжи. Граждане нашей страны в случае агрессии со стороны врага должны чётко понимать ради чего и ради кого они могут пожертвовать своей жизнью. Решение существующих проблем во многом зависит от воспитания в семье, школе, ВУЗе и от деятельности руководящих органов Российской Федерации.

Фото для этой публикации предоставлены автором.

Для цитирования:

Курков, Г. М. Коллаборационизм среди казачества в 1942 -1943 гг. Казаки в Великой Отечественной войне «За» и «Против»? / Г. М. Курков. — Текст : электронный // SNEG5.com – Society Nature Education Geopolitics (Общественно-образовательный портал) : [сайт]. — URL: https://SNEG5.com/nauka/nauchnye-publikacii/kollaboracionizm-sredi-kazachestva.html (дата обращения: 12.05.2022).

![]()